Un salteño la enamoró desde su silla de ruedas, pero la historia dio un giro rotundo

Sociedad17/01/2022

La transpiración le chorrea por la frente y las gotas redondas de sudor se deslizan por su cara para terminar haciendo equilibrio en la punta de los pelos de su bigote. Con una mano lleva la pelota; con la otra hace rodar mágicamente su silla de ruedas que va derrapando, inclinada hacia la derecha, como suspendida en el aire. Parece que en cualquier momento va a volcar y darse de lleno la cara contra el piso. Pega un grito y le pasa la pelota a su compañero quien la recibe y marca el tanto.

El esfuerzo valió la pena.

Con una sonrisa de oreja a oreja, ahora toma con las dos manos las ruedas de su silla y se lanza a toda velocidad para llegar a otro pase, pero en su alocada carrera su bólido choca contra una silla del equipo contrario y ¡¡¡pafff!!! Dos jugadores estrellan sus cuerpos contra el suelo de cemento.

Nadie se preocupa demasiado, es una escena corriente en estos partidos. Colisión de sillas, manotazos y caídas forman parte de la diversión.

Javier es flaco como un alambre, puro nervio y hueso. Se lo ve desbordante de alegría. Está enfundado en una musculosa blanca que lleva un número rojo estampado en la espalda. Sus quietos pies lucen unas zapatillas sin roce alguno. Javier es feliz y un manojo de energía positiva. Le grita con humor a uno del equipo contrario antes de salir de la cancha:

-Che, soy rengo, pero no tonto… ví que tu silla en la última jugada pasó el límite, era pelota para nosotros. Igual te perdono, rengo tránsfuga, porque ganamos.

Javier le guiña el ojo y se ríe de manera contagiosa. Sabe que es “el” personaje de la cancha, el más chistoso del equipo y de todo el centro de rehabilitación. Su pícara tonada salteña le pone color a la tarde. Luego, vendrá un almuerzo en el bodegón de enfrente para festejar el triunfo. Empanadas y una copa de vino.

Esto no me lo contó nadie y fue hace muchos años. Lo presencié en vivo y en directo en la calle Echeverría, en el Bajo Belgrano, donde está ubicado el Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado (hoy Instituto de Rehabilitación psicofísica), y el gimnasio aledaño donde, los que están en recuperación, practican básquet.

La visita de la mala suerte

Javier V. tenía 26 años y necesitaba una silla de ruedas desde los 17. Una mala praxis, en un conocido hospital porteño a donde había llegado derivado para que le extirparan un tumor en un pulmón, lo dejó paralítico. De la cintura para abajo ya no sentía nada. Él mismo solía relatarle a quien se interesara por su historia que al quitarle unas costillas le habían seccionado, por error, la médula. Una historia de terror ejecutada por médicos practicantes de quienes ni él recordaba los nombres.

La desgracia lo obligó a dejar su provincia natal y su enorme y querida familia para rehabilitarse durante un año en la Capital argentina. Tenía que aprender a manejarse solo, a movilizarse en dos ruedas y a sortear los escollos que podía presentar la vida cotidiana. El año se prolongó y Javier se siguió quedando en la gran ciudad. Solo volvía a Salta para pasar las fiestas.

Sus espesas cejas oscuras, sus ojos verdes -siempre como sorprendidos-, su humor irrefrenable… Todo eso conquistó a Verónica, 26, una de las asistentes sociales voluntarias que iban a ayudar en el área de recreación a los internados del lugar.

Se conocieron una tarde de muchas y la chispa de Javier le pegó de lleno. Verónica era tímida, muy religiosa y extremadamente seria. Javier venció sus barreras a pura broma. Recital va, recital viene (los internados iban siempre acompañados por los voluntarios) en el estadio de Obras Sanitarias; chistes verdes que la ponían colorada como un tomate y picnics en la plaza... La relación se fue construyendo de a poco. Javier esperaba cada vez con más ansiedad los días que ella iba: miércoles y sábados.

Él, desfachatado y simpático, la enloquecía con sus anécdotas del interior provincial. Ella lo escuchaba con los ojos bien abiertos. Ya habían pasado varios meses cuando Javier dio el primer paso. Verónica no encontró manera de decirle que no cuando Javier una noche, antes de irse, la invitó formalmente a salir. Aceptó y le costó admitirse a ella misma cuánto le divertía la idea.

Sería el sábado siguiente

Javier la esperó ese día, en el centro de rehabilitación, de punta en blanco. Camisa planchada, perfumado, zapatos lustrados. Ella llegó y, luego de cumplir su horario habitual, se fueron juntos hasta un bar donde algunas veces habían jugado al pool. Ocho cuadras en las que él fue con su silla, a falta de rampas en ese entonces, saltando los cordones de las veredas con habilidad de deportista excelso. Ella caminaba a su lado, con un poco de vergüenza por tener acceso al movimiento del que él carecía.

Llegaron, eligieron una mesa en una esquina, se sentaron frente a frente y pidieron la comida. Poco a poco, la charla les encendió el alma y los corazones. Verónica le contó a Javier lo que nunca le contaba a nadie. Después llegó el primer beso con ella sentada en su falda.

“Quizá estar con alguien que tenía semejante problema le quitó importancia a los míos y pude largarlos. Me desacartonó enseguida y me enfrentó a mis rígidos principios. Tenía una gran habilidad para escuchar y mucha sensibilidad para entender cualquier conflicto. Javier estaba más allá del resto. Era distinto. Además, estaba el tema del sexo. Un tabú sobre todo con la gente con capacidades diferentes. Yo era re cerrada y él me ayudó a liberarme”, recuerda Verónica.

Casamiento en dos ruedas

El amor fue inmediato. Javier insolente y entretenido no tuvo reparos en vivirlo con libertad. Verónica sentía que había llegado el amor de su vida, pero temía el juicio de familiares y amigos. El tema más álgido era sortear los prejuicios de su propia casa. Sus padres y sus cuatro hermanos varones ya se lo habían dado a entender: no tenía por qué “sacrificarse” por nadie, la religión no le exigía eso, se le estaba mezclando la caridad con el amor…

Pero Verónica sentía que no era así como los demás pensaban. Con Javier tenía una conexión única, especial, más allá de todos y de todo. La relación prosperó atravesando meses de sorda oposición de quienes esperaban que un día, mágicamente, ella se diera cuenta de cuánto estaba entregando y de que merecía una vida más fácil.

“Casi que pensaban que me estaba inmolando”, dice al recordar esos años, “y creían que me condenaba a no tener vida sexual. Se equivocaban, pero yo no pensaba aclararle a nadie el asunto porque consideraba que eso formaba parte de mi intimidad. Y, además, soy muy pudorosa”.

Finalmente se impuso su voluntad y sus allegados terminaron aceptando, por lo menos oficialmente, el noviazgo. Un tiempo después, pusieron fecha. ¡Se casaban! Y empezarían a buscar un hijo. Sabían, por las consultas con los médicos, que él podía tenerlos. Había erección (aunque no era totalmente voluntaria) y producción de espermatozoides, explicó a sus más amigos Javier en aquel entonces. Si eso no daba resultado, harían tratamiento in vitro con la ayuda económica de sus familiares.

Meses antes de casarse se mudaron juntos al departamento que les prestó un tío de la novia, en Liniers: un cuarto piso de dos dormitorios y living comedor, con amplio balcón y parrilla, a la calle. Por supuesto, el edificio tenía rampa para silla de ruedas en la entrada.

La fiesta fue una catarata de emociones. Ella de blanco, él con traje azul oscuro. Muchos amigos estaban sentados en las mesas con sus sillas o muletas. La mayoría de ellos soñaban con lo mismo: una novia, la felicidad, un casamiento, hijos.

Tuvieron diez días de luna de miel en Río de Janeiro.

A la vuelta, la vida siguió con normalidad. Hicieron varios álbumes artesanales con fotos de su historia y del casamiento, con frases que los identificaban y con flores secas, que habían recogido por ahí, pegadas. Los hicieron a mano, uno por uno, para regalar sus recuerdos a sus más queridos amigos. Ellos se quedaron con el primero.

Ella, ya recibida de psicóloga, siguió trabajando en un centro privado. Él, se dedicaba con un amigo a vender autos usados de conocidos y a reparar vehículos antiguos. No necesitaban mucho más. Mientras, soñaban con ocupar la segunda habitación con un bebé.

“Nos llevábamos muy bien”, dice Verónica, “¡Nunca una pelea! Él era muy independiente y tenía siempre mil programas. Yo soy más tranquila. Era muy gracioso y también contaba chistes tremendos… yo hacía que me enojaba, pero en realidad me divertía muchísimo. Javi no era nada acomplejado, se llevaba el mundo por delante y hablaba de su discapacidad con cualquiera. Sabía defenderse, nadie lo podía primerear en ningún negocio. Vendía autos usados y se había hecho adaptar el nuestro. Viajábamos a Salta y a todos lados con él al volante. Jamás viví lo de él como un impedimento, pero muy pocos lo entendieron. El único problema que tuvimos es que pasaron los dos primeros años y yo no me quedaba embarazada. Eso me angustiaba. Ya pisaba los 30 y quería tener hijos. No sabía si era por él o por mí, pero empezamos con las consultas. La fertilización era algo carísimo, pero ya nos habían ofrecido prestarnos la plata”.

La distracción por el hijo que no llegaba

Sumidos en la búsqueda del bebé quizá desatendieron los primeros síntomas de Javier. Se agitaba al respirar, tenía algunos ataques de tos y le dolía la espalda. Podía ser un resfrío, la posición en la silla o nada. Cuando finalmente fueron a control con el especialista que lo atendía y le contó sus síntomas, él le mandó un estudio completo.

Ahí saltó lo que jamás habían pensado: había vuelto aquel tumor benigno de pulmón de los 17 años.

Eso los desestabilizó y las ilusiones que tenían se desvanecieron. El tema del hijo pasó a otro plano. Ahora, el asunto era la salud de Javier. El médico los mandó a un oncólogo de renombre. Si bien el tumor no era maligno, su crecimiento era potencialmente mortal. Había pocas chances. De aquí en más, la historia se vuelve triste.

El tumor creció, sus pulmones colapsaron y un día de fin de año, Javier murió. Verónica estuvo con él hasta el último día. Lo acompañó a todas las interconsultas, lo llevaba al profesional que le hacía kinesiología respiratoria, le ventilaba el cuarto cuando él sentía que se ahogaba. Y sobre todo, lo miraba con amor.

Javier murió amado y acompañado.

A Verónica le quedó la soledad.

“Cuando murió pensé que no iba a poder vivir sin él, sin su alegría innata, sin sus chistes… Sola en el departamento, me deprimí y pasó mucho tiempo hasta que empecé a recuperarme. Veía a sus hermanos, me ocupaba de su madre… vivía en el pasado. Hasta que un día, en un supermercado, me encontré con el que había sido su kinesiólogo. Hablamos mucho de Javier y de la vida. Juan, así se llamaba, acababa de separarse. Yo era viuda desde hacía casi dos años. Me pidió el celular. Un día me llamó para tomar un café. Era viernes por la tarde y yo estaba tan bajón que decidí ir. Hoy él es mi marido y el padre de mis tres hijas”, remata Verónica.

Llevan más de 14 años de casados, pero Verónica jamás olvidó a Javier, el primero que la hizo reír y que la hizo sacudirse todos sus prejuicios de encima.

Derogación de la Ley de Alquileres: ¿Cómo impactó en Salta y cómo cerró el mercado en 2025?

¿Cómo afectan los fuegos artificiales a los chicos con TEA?: "Les duele y hace daño"

Fuegos artificiales amigables para celebrar las fiestas sin ruidos molestos

Ferias, pulgas y productos usados o de contrabando: el boom que se expande en Salta y Jujuy

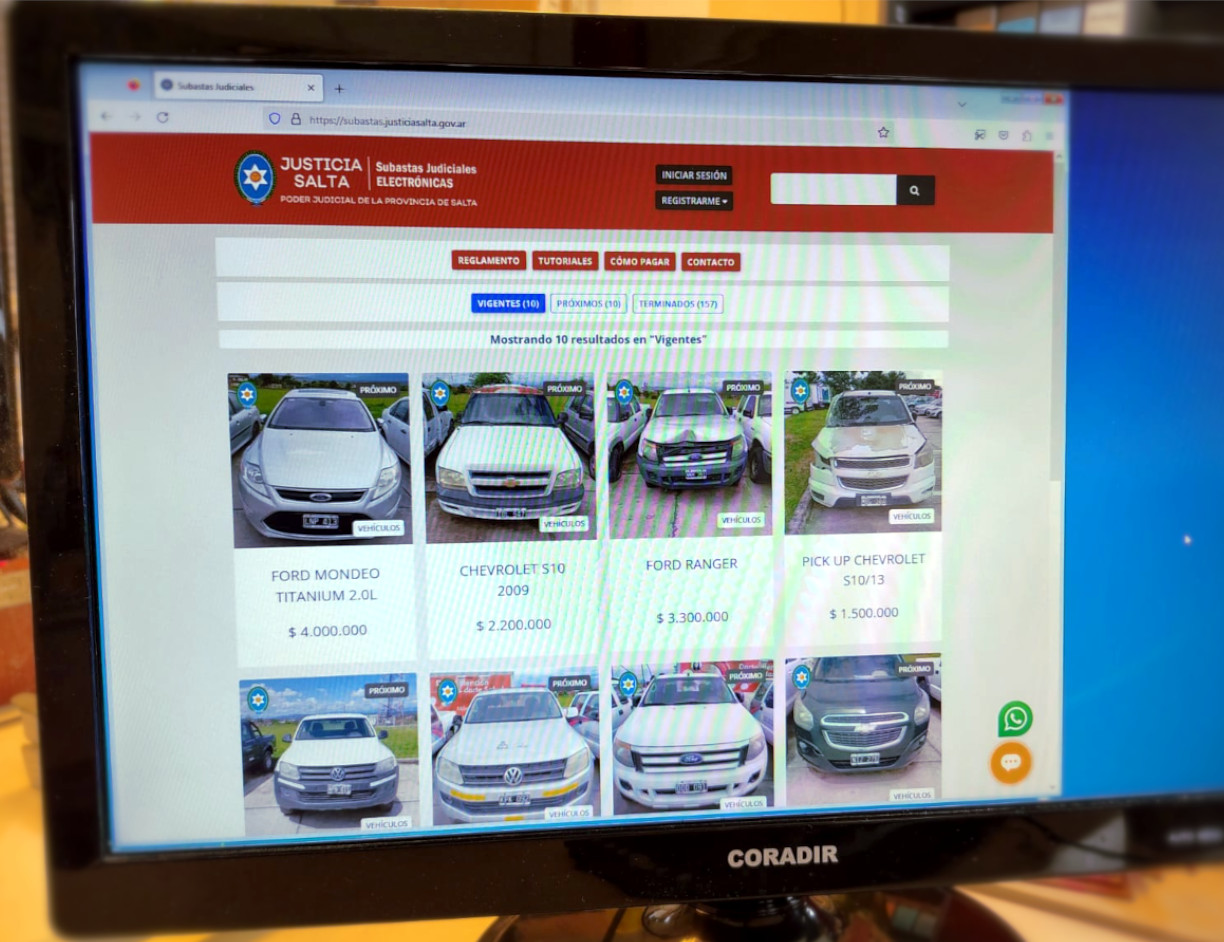

Trapitos en la mira: "Hay gente que ha cobrado hasta $10 mil por un auto"

¿Qué se necesita para circular en regla por las rutas salteñas?